400年前から伝わる熊本の手仕事を取材してきた!『来民うちわ』-くたみ- 山鹿市鹿本町

いきなりですが、質問です!

みなさんは、団扇(うちわ)使ってますか?

最近はハンディータイプの扇風機を持ち歩く人が増えていますよね?

自動で風が吹いてとても心地良いですが、充電が切れると。。。(涙)

今回は400年前から山鹿・鹿本地域に伝わる団扇の製作所へ熊大法学部の森沙菜子ちゃんと一緒に訪ねてみました!

「来民(くたみ)うちわ」は、和紙に柿の渋汁を塗った日本古来の暑さ対策のアイテムです。

取材に伺った『アド・みやもと』さんは、団扇をいまも手づくりで製作している鹿本に残るたった2件の内の1軒です。

来民うちわについて

団扇といってもよく見かけるプラスチックの柄(え)に紙を貼り付けたうちわではなく、まさにサスティナブル!細かく裂いた竹の柄に和紙を貼って、柿渋を塗って完成する団扇です。

来民うちわ歴史

アド・ミヤモトの宮本さん

来民うちわが鹿本町に伝わったのは今から約400年前。

鹿本町の来民地域を四国・丸亀の僧侶が一宿一飯の恩義に、団扇の作り方を伝授したのが始まりとされています。

来民地域は和紙の原料である楮(こうぞ)や竹の栽培などの原材料に恵まれていたこともあり、細川忠利のレコメンドによって団扇が盛んに作られるようなりました。

大正末期から昭和初期には最盛期を迎え、年間で500万本を生産し、当時は国内だけではなく、朝鮮や台湾、満州まで販路があったそうです。

来民うちわが出来上がるまで

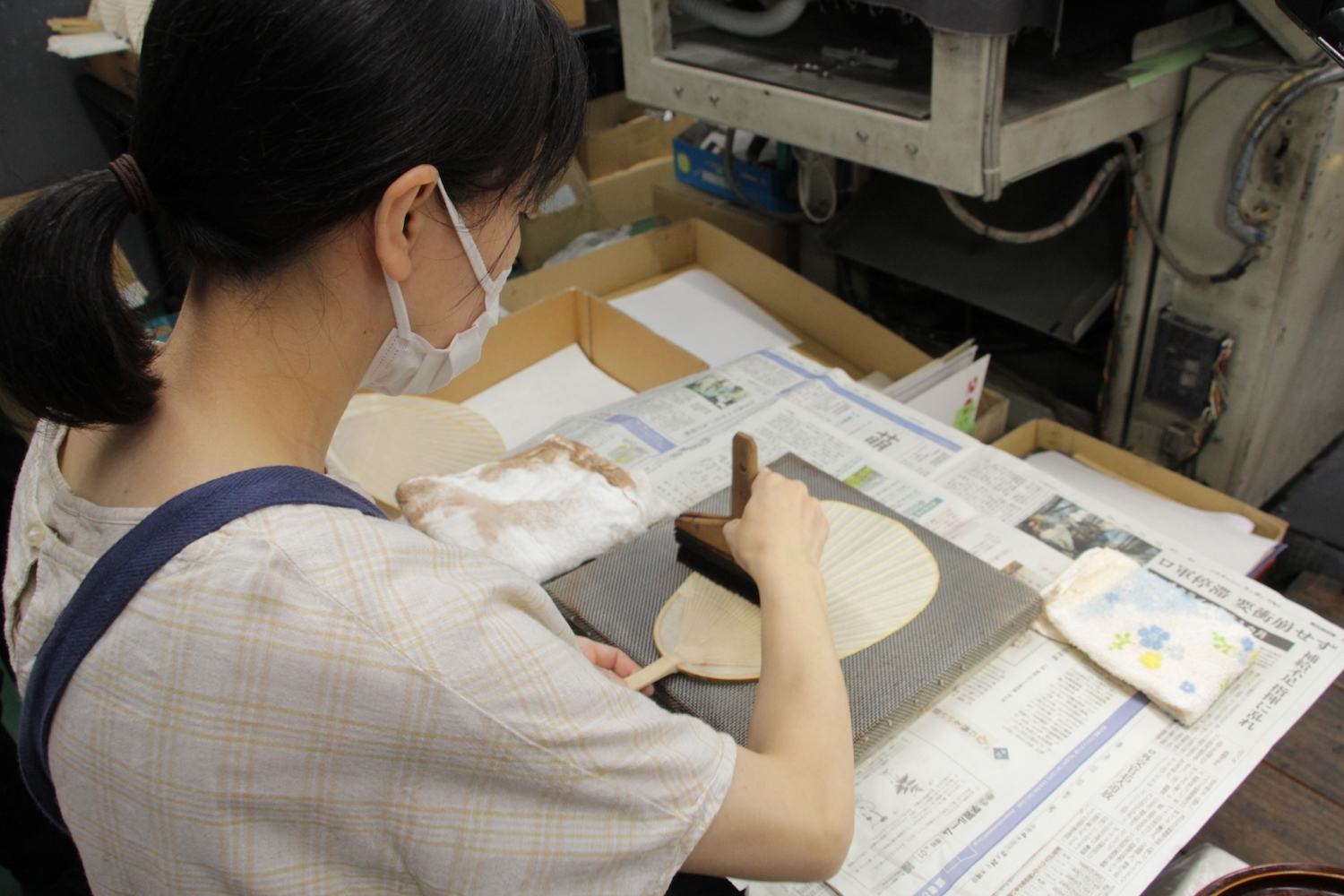

今回取材にお伺いしたアド・ミヤモトさんは一本一本丁寧に、ご家族で団扇を作られています。

ご家族で代々受け継がれてきた、団扇作りの工程を教えていただきました。

まず、はじめに竹製の柄に糊を塗り和紙を貼り付けます。

和紙にシワがよらないように貼り付けます。

この時の竹製の柄と和紙は出来上がった状態の団扇とは少し形が違います。

貼り付けの糊を乾燥させたら、団扇の形に形成させる工程です。

この作業は、団扇の形に切り抜くための特性の鉈(なた)のようなものを、木槌で叩いてうちわの形に整形します。

とても力がいる作業らしく、必ず男性が行うそうです。

木槌を見てみると、とても年季を感じますね。

最後に、来民うちわならではの工程、柿渋を塗る作業で仕上げです。

柿渋を塗ることによって、和紙を丈夫に保ち、長持ちさせることができ、防虫効果も期待されます。

柿渋を塗る工程を見学した時は、柿渋ならではのちょっと酸っぱい匂いがしました。

これも、柿渋を使わないと感じられない自然の匂いですね。

団扇の風量はいかに!

|

|

ここで沙菜子ちゃんに取材と団扇を使った感想。

沙奈子ちゃんコメント

実際に内部を見れたのは、貴重な体験でわくわくしました!

空気を入れずにピッタリと紙を合わせられるのに職人技を見ました…^^

実際扇いで、来民うちわの風がプラスチックと全く違うのに驚きました!!

風が柔らかいし、手首のしなりがとても軽やか。

最近家にいることが多かったので、エアコンを少しだけ我慢して団扇の柔らかい風に癒されようと思います!

まとめ

今回は、400年前から代々伝統の技法を受け継がれている来民うちわについて紹介しました。

日本人の粋の象徴でもある団扇。

涼を得るのが本来の目的ですが、夏の季語にも使われ、浮世絵などにもよく登場しますよね?

その昔、山鹿あたりの商家の旦那衆は、俳句を詠む時に短冊に代わる何か良いものはないかと、団扇の面(地紙)にしたためていたそうです。

遊び心と身近な道具への愛着を感じるエピソードです。

一緒に取材した学生の沙奈子ちゃんも言っていましたが、柔らかい風、しなやかな手元の運びは自然素材だからこそ。

涼だけでなく、心も涼やかにしてくれそうです。

まだまだ厳しい残暑。夏の終わりを来民うちわで過ごしてみませんか?

今回、取材させていただいた『アド・ミヤモト』さんの来民うちわはこちらからお取寄せが可能!

いろんなデザインがあるので、あなたの好みを見つけてみては?

ジェンダー関係なく選べますよ!

【取材協力】

アド・ミヤモト

熊本県山鹿市鹿本町御宇田337

ホームページへ >>

併せて読みたい関連記事

Borderline-N

最新記事 by Borderline-N (全て見る)

- DXとは?国際市場化とは?地元企業 明和不動産の視点からみる“熊本のいま” - 2024年5月21日

- 「西短MP学科 さくら組」れおな にインタビュー|ただいま、玉名⇔福岡を絶賛通学中! - 2024年1月16日

この記事へのコメントはありません。